唐皓 2018-06-29

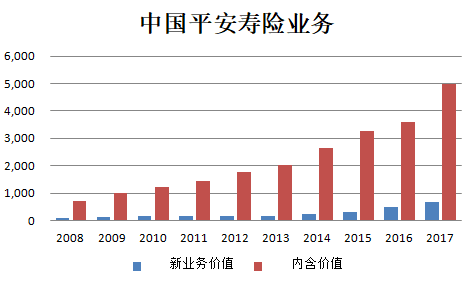

中国平安在2007牛市冲到7倍PEV的超高估值,花了9年时间消化估值后,2017年终于扬眉吐气,大象起舞,十年来核心寿险业务的新业务价值和内含价值增长了6.9倍、6.1倍。今年5月份个险新保费迎来了9.4%的首次正增长,平安走出了年初开门红不红的低谷。站在市场上保险热度逐渐消退的此刻,正好可以更清晰地思考中国平安长期取得优秀业绩的独特密码:优秀的代理人队伍+综合金融协同+金融科技赋能,三者相互促进,使得中国平安对同行的领先优势越来越大,这一切离不开管理层的前瞻布局。

资料来源:Wind

国内保险行业空间巨大

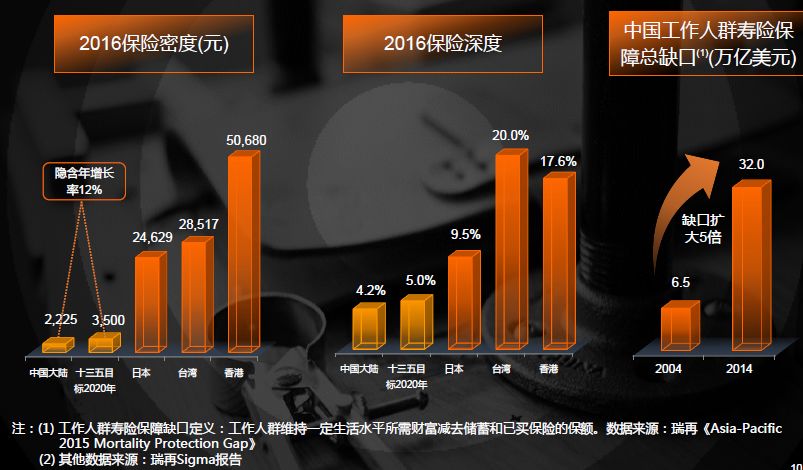

2016年衡量人均保费的指标保险密度我国大陆为2225元,日本24629元,台湾28517元,香港50680元,都在大陆的10倍以上。即使是相对指标--寿险深度(保费/GDP),大陆只有4.2%,不及日本(9.5%)、台湾(20%),我们保险深度和密度只有全球平均水平的66%和53%。寿险而言,我们发展最好的北上深保险密度都只相当于日本的1/3。

随着人均收入的提升,保险意识的增强,保险也具有消费升级的趋势,行业的空间巨大。我国体制不同,政府承担了很多社会保障的职能,但居民的养老保险和医保的力度远不能满足现代国人的需求,商业保险的作用是不可替代的。假设未来10年实际GDP 5%的增速+2%通货膨胀,保险深度达到目前的全球平均水平,整个行业保费的年化增速可以达到11%。

资料来源:中国平安公告

资料来源:中国平安公告

获取低成本保单是保险公司创造价值的关键

保险公司的盈利和整个金融行业在本质上是类似的,都是投资收益率和负债成本之间的利差与资产的乘积。保险行业资金规模大,资金的配置有严格的政策规定,长期收益率跟着国债利率走,高出1-2个点。最怕出现类似于日本从90年代后期开始的国债收益率长期下行,到现在的零利率甚至负利率,而负债成本在寿险保单中是刚性的,利率的大幅下行导致利差损,是可怕的价值毁灭,很多日本保险公司因此破产。我国90年代的也出现了高预定利率保单,在央行连续降息下,全行业出现高额利差损,所幸当时保险行业规模很小,被后来的高速发展所消化。我国处于经济中高速发展期,5-10年的眼光来看维持中等增速,国内保险资金配置保守,相对于国外在股权资产配置过低,随着政策逐渐放开,还有加配股权资产提升收益率的潜力,所以保险资产的投资收益率能达到保险公司精算假设的:年化5%。

分析各个保险公司的优劣就看如何得到大量低负债成本的保单。万能险、投连险都是以收益率为卖点,负债成本高。传统保障险,长期健康险的主打属性是保障,投保人对价格不敏感,这些保单条款复杂,除了专业人士,普通人很难判断不同保险公司保险产品的价格差异,这类险种负债成本最低。保障型险种都是被动购买,需要通过代理人为客户作大量讲解和推介,所以一支能够大量销售低成本保障险的代理人队伍是保险公司的核心竞争力。

资料来源:国泰君安

高产能的代理人队伍

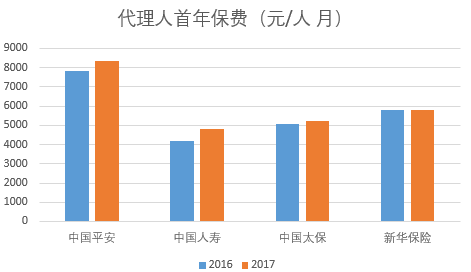

代理人制度由友邦1992年引入内地,在当年培养出内地的首批36名寿险营销员,引爆内地寿险市场。国内保险学习速度很快,马上复制这一制度,帮助寿险保费快速超越了产险,改变了产、寿险格局。2015年保监会取消代理人资格考试,代理人数量开始井喷,2017年底中国平安、中国人寿、中国太保、新华保险代理人分别达到138.6万、157.8万、87.4万、38.4万,比2014年底增加了118%、77%、156%、86%。2016年以来回归保险本源的保障险在个险渠道大放异彩主要靠代理人跑出来的,填补了银保渠道理财险的缺口,将2017年的保费推上了3.65万亿的高峰。

2017年保险行业代理人已达800万,合每万人57个代理人,美国是33人 ,我国的代理人规模越来越趋于饱和,依靠代理人数量增长推动保费增长的粗放模式空间有限了。未来的重点是如何提高代理人的的人均产能,在人均产能方面,中国平安一骑绝尘。人均产能高自然收入也也高,平安代理人平均月收入达到6250元,作为参照物,2017年规模以上单位的平均月工资为5132元,代理人门槛不高,这样的收入在社会上已经很有竞争力了。高收入可以留住优秀的代理人,在行业增员瓶颈的时候能够领先同行增员。

资料来源:各公司年报

平安代理人的高产能和它的综合金融密不可分。代理人认识客户之后,直接推销保费几万到几十万保费的保障险,成功概率极低。平安的代理人可以给刚认识的客户发个1分钱抢1瓶沐浴露的链接,产品来自平安旗下的上海家化,客户举手之劳赚点小便宜,转化率较高,同时加深了和代理人的联系,后续在适时为客户申请个消费贷,开个证券账户啥的,客户对代理人的信任度也会逐步加深,最后“平安福”这一类的保障险有些就水到渠成了。这此过程中,代理人不止能从寿险中得到佣金,每一个中国平安旗下的产品都能为他带来收入。

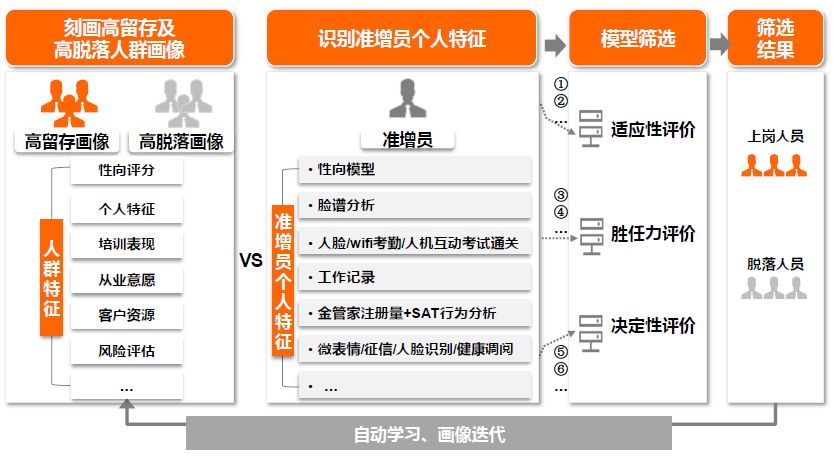

科技帮助公司增员,筛选更优秀的代理人,是打造高效队伍的第一步,公司通过大数据刻画出高留存和高脱落的代理人特征,和应聘的代理人特征进行匹配,保证高标准招进代理人。公司内部都代理人展业的多维度数据,动态督促考核,实现有效的激励,促进人均产能提升。

代理人筛选示意图

资料来源:中国平安公告

综合金融提升客户粘性,深挖客户价值

中国平安的综合金融战略的推行也依赖于旗下的代理人队伍。平安银行的零售转型,董事长谢永林就强调用好143万的寿险代理人资源,代理人给银行带来新客户才会有佣金,对于银行而言没有任何固定成本。公司旗下很多APP的注册是纳入代理人业绩考核,代理人是公司有效的线下获客渠道。

金融是低频应用,保险一般客户可能一年使用不到一次,客户粘性不高,如何把客户留住,最好的方法就是把客户需要用的各类金融需求都留在集团的体系内,为此平安在保险主业外布局了银行,证券,信托,p2p这些金融全生态,在生态外围还有健康(平安好医生)、车(平安好车)、房(平安好房)。当客户在平安体系使用统一账户拥有多项服务后,粘性大大增加,尤其平安好医生、银行这些都是比保险频率高的应用,加深了客户和平安的互动,留下大量的数据,方便平安使用大数据对客户画像,精准对接客户潜在需求,深挖用户价值。

2017年客均持有合同数2.32个,按经验数据,持有3个以上合同的就是深度用户了,粘性非常高,流失率就很低了。高净值客户的客均合同数更是超过10个。

资料来源:中国平安年报

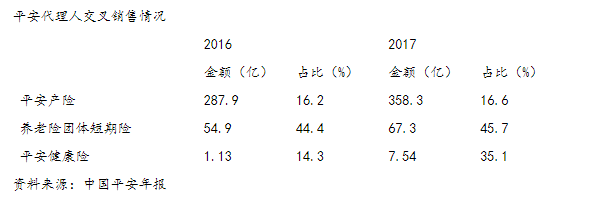

综合金融的更重要目的是通过“任意门”促进客户在不同产品间转化。平安把自己打造成金融超市,价值来自于客户数量和客均价值。2017年底,这间超市涵盖了1.66亿客户,客均贡献356元利润。互联网用户4.36亿,相当于一线互联网公司的用户数,这些都是高价值金融业务获客的宝藏,2017年有1872万互联网用户转化为客户,占新增客户的40%,这是其他保险公司不具备的优势。通过交叉销售,代理人销售358亿的产险,占产险保费的16.6%.2017年代理人销售的寿险新保费1367亿,车险保费给代理人的新保费提升了26%(价值量低一些)。2017年平安银行通过综合金融新增客户412万(占41%),客户资产余额新增 992.61 亿(占比34%),银行代销保险实现收入18.58亿,参考农行代理保险费率4.11%,招行5.97%,平安集团内部按4%算,给保险业务带来新保费465亿。

科技赋能,打造新的增长引擎

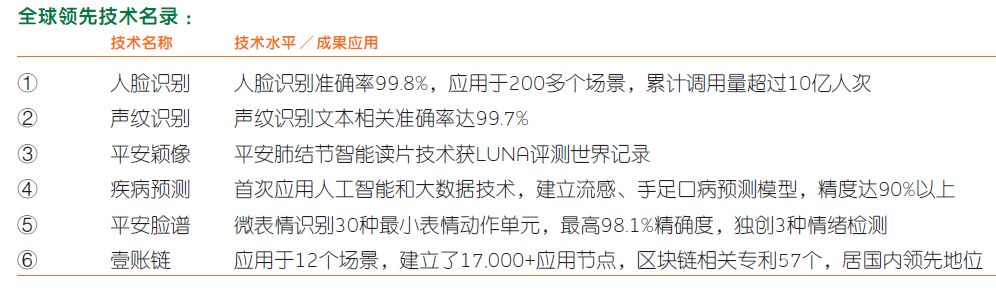

科技对于各行各业的赋能是这几年互联网巨头发力的重点。金融科技是一个巨头之间的游戏,平安每年要拿出收入的1%投入科技研发,2017年在70亿左右,拥有22000名的研发人员,专利3030项。对于科技,平安和BAT做通用行业技术不同,更加聚焦擅长的金融领域,对于金融这个细分领域,平安拥有专业的行业知识、场景和数据,B端know how是垂直行业科技的壁垒之一,所以腾讯进入工业互联网领域都是开放战略和垂直行业合作。

金融科技赋能金融主业,广泛运用于客户经营、渠道管理、客户服务以及风险管控四大业务领域,以提升效率、降低成本、强化风控和改善体验。人脸识别可以帮助客户线上身份验证,平安在业界首创的图像定损概念,利用图像和深度学习技术完成极速理赔,将定损提速4,000倍。

科技力量也对外输出,深圳机场利用平安的人脸识别进行边境管控,平安通过金融一账通、银行一账通、互联网金融等业务场景,拥有合作银行超过200家,合作的非银机构超过2000家。公司力争在未来3-5年实现40%的业务收入来自外部。

资料来源:中国平安年报

资料来源:中国平安年报

平安科技板块孵化出了陆金所、金融一账通、平安好医生、平安医保、汽车之家、平安好房这些独角兽公司。平安好医生在港股上市,目前市值560亿,陆金所估值400亿美元,这些独角兽上市给平安带来丰厚回报,和腾讯的思路很像,腾讯利用流量+资本来投资,既增强主业也可以变现,平安是利用传统金融的已有优势+资本来孵化这些独角兽,获得了很好的投资回报,这些独角兽可以把潜在客户吸引平安的系统中,是保险很好的获客渠道。

内含价值稳健增长

市场采用PEV的估值体系给保险估值,但新保费的短期波动和投资收益的情况是保险股波动的主要因素。通过下面的内含价值拆分可以清楚地看到:新保费的短期波动10%只会使得内含价值的增速波动1.38%,投资收益这一块平安都是能够贡献正收益的。整体来看,内含价值稳健增长的基础牢靠。

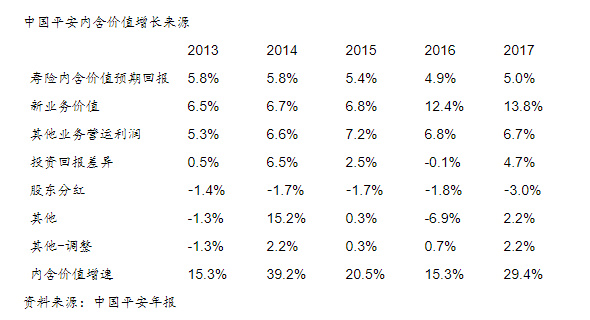

对中国平安每年的内含价值的增速做一下拆分:

寿险业务的内含价值的预期回报5%-6%之间,来源于内含价值的精算折现和净资产的回报,是确定性非常高的;

新业务价值来源于新保单,2016-2017年保险行业转型以来,回报水平上了一个台阶;

其他业务营运利润来自于产险、银行、证券等除了寿险以外的领域,科技板块2017年开始贡献利润,这一项未来应该能保持6.7%以上;

投资回报属于实际投资与精算假设之差,理论上应该均值为0,但平安做得很好,2014/2017年股市好带来巨额回报,其他年份也能达成目标,这一块算是超额收益;

其他是除了以上几个项目以外带来内含价值增长的集合,2014年H股增发429亿,2016年假设及模型变动使得内含价值-421亿,剔除以上一次性影响,其他项在2014/2016年对使得内含价值增长2.2%、0.7%,基本可以略微贡献正收益。

中国平安未来内含价值预期回报和其他业务保持稳定,分别算5%、6.5%,新业务带来的增量保持13%的水平,内含价值增速可以达到24.5%,即使新业务价值带来的增量回到以前的6.7%的水平,内含价值增速可以达到18.2%,保险向保障转型已经初步成效,即使今年新业务价值绝对量不增长,带来的增速也有10.7%。

综上,不考虑平安较强的投资、运营能力给内含价值带来的正向贡献,内含价值的增速也能保持在18.2%以上,其实年均20%以上的增长对中国平安是较容易的。

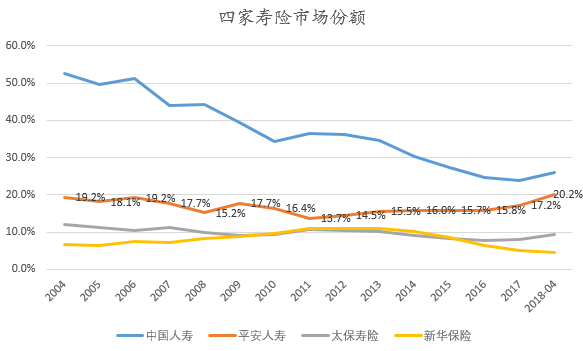

龙头份额提升,马太效应明显

资料来源:Wind

从2016年强调“保险姓保”以来中国平安在寿险的市占率开始提升,今年前4月达到了20.2%的份额新高,A股的四家上市公司的整体份额也提升到了60%。强者恒强会成为未来保险行业的趋势,新业务价值率高的保障型险种都需要代理人向客户推销,客户是被动接受的,主动去买保险的客户还是很少的,所以一支优秀的代理人队伍是保险公司未来竞争的有利武器。只有大的保险公司才能配备庞大的代理人队伍,小公司无力承担,并且代理人队伍的建设也需要很长时间。

前几年小的保险公司通过高利率的万能险、投连险拉动保费规模,再寻找高风险的资产寻求高收益来覆盖成本,2015-2016年险企二级市场的举牌、海外并购的规模达到高潮,给保险行业乃至金融市场造成了很大的风险。自从2016年监管强调保险回归保障本源以来,小的保险公司弯道超车的机会基本被堵死。2017年10月1日开始实施的134号文,禁止销售快返型年金险,进一步凸显保险保障属性。134号文短期对开门红的保费规模产生负面影响,造成了代理人脱落,但损失的快返年金险是价值率较低的险种,很多保险公司加大了保障险的销售力度,促进行业的健康持续发展,对于龙头公司更是进一步提高了市占率。

成长驱动力

保险密度的提升。我国的保险密度只有全球53%,在收入水平和保险意识提高以后。保险越来越成为家庭对冲风险的标准配置。打破刚兑后,银行、保险作为合法资金池的地位突出,2017年底,我国银行业、保险业资产规模252万亿、15.4万亿,保险业规模只有银行业的1/16,日本为34%,美国单独寿险资产就达到银行业资产的43%。储蓄和保险实质都是为了未来的支出进行的准备,有一定的替代性,保险业的优势是负债久期长,可以布局股票等长期资产,保证长期收益率处在在合理水平。银行在经济发展初期就开始发展,保险是在经济到达一定程度之后人们才会有需求。

平安保险业务份额提升。寿险今年前4月已经比2017年多了3%的份额,在最有价值的个险渠道,中国平安的新保费、总保费分别1604亿、4556亿,超过了中国人寿的1005亿、3537亿,未来整个寿险份额超过中国人寿是大概率的,假设中国平安10年内份额提升到中国人寿去年的24%,整个寿险行业保持和保险行业相同的11%增速,平安的寿险保费未来10年的年化增速能达到14%

金融科技板块的业绩提升。未来科技板块的外部收入要占30%-40%,剔除一次性非经常损益影响,2017年科技板块首次盈利37.7亿,陆金所全面盈利,板块内其他公司处于高速发展的亏损状态,这些平台类的科技公司未来突破盈亏平衡点,贡献的盈利是很可观的。在保险按PEV的估值体系下,科技板块整体的净资产378亿,贡献的估值约500亿。目前在一级市场陆金所估值在400亿美元左右,平安好医生在港股上市,市值560亿港币(平安占股46%,价值258亿港币),平安旗下的独角兽陆续上市可以带来价值重估。

行业格局稳固,认准龙头

保险行业有金融行业的通用特性:稳健经营,不鼓励创新。最近看了国内30年的保险史,但凡小的保险公司出现一个有抱负的领导人,想把公司带入行业领先位置的通行做法都是使用新产品、新渠道、新定价:寿险大力发展银保,车险在费改的时候大打价格战,成功者寥寥。现在领先的寿险企业:中国平安、中国人寿、中国太保;领先的财险:中国平安、人保财险、中国太保,基本和10年、20年前没区别。保险是强监管的牌照经营,创新的适用性不强,这和互联网行业恰恰相反,而大力创新是改变行业格局的最有效手段,这也保证了行业格局的稳定。互联网的跨界打击可能改变未来的行业形态,中国平安也布局了移动端的APP,投资了众安在线,2017年电销、互联网渠道的新保费157亿,超过众安在线的总额。但少了代理人地推在互联网购买保障险,那需要国人的保险意识和保险知识大幅提高,这至少是10年以后的故事了。在保险这样需求旺盛,行业格局稳固的行业中,中国平安作为绝对龙头,值得期待。