唐翼峰 2018-07-26

吉利汽车去年实现了123万辆的销量,在中国市场所有汽车品牌中荣登第四的宝座,同时也是自主品牌中最耀眼新星。吉利通过历史性的收购,成功的通过资金换技术的战略,将沃尔沃的宝贵技术、人才以及供应链掌握在自己手中。如今与沃尔沃的混血宝宝领克也已经诞生并且被寄予众望。本篇文章将从自主品牌的兴衰史说起,从研发实力、产品规划、财务指标和未来战略布局的角度解码吉利汽车是如何建立自己的核心竞争力的。

中国是汽车大国但还不是汽车强国

2000年,中国汽车产量207万辆,美国1280万辆,欧洲2028万辆。通用一个品牌就达到了813万辆,福特为732万辆,丰田实现了596万辆。2017年,中国国内汽车产量达到惊人的2900万辆,占全球9700万辆的30%,超过整个欧洲地区的2200万辆和美洲地区的2060万辆。但是在这场汽车消费盛宴之中,收益最大的不是我们的自主品牌,而是合资企业,中方收获的不过是眼下一起赚钱的牌照特权,核心技术是外方的,品牌也是外方的。中国汽车产业的迅速发展的确离不开合资汽车的贡献,但是在这场市场换技术的战略之中,真正吸收外资宝贵经验技术的企业少之又少,绝大部分中方在合资企业中没有品牌,没有核心技术,只是提供劳务管理和营销网络,面对未来合资股比放开将十分被动。宝马已经发出了“警告”,计划提高在华晨宝马的股份比例至70%。从长期来看,股比的谈判将是所有合资企业的达摩克利斯之剑。世界制造强国无一不是汽车强国,无论是日韩还是德国美国,汽车产业的支柱地位无可取代。建立属于自己的汽车品牌,拥有属于自己的自主强企成为了中国汽车工业未来的核心战略目标。

自主品牌在逆境中成长

图片来源:网络

图片来源:网络

说到自主汽车品牌,首先想到的肯定是近期成为戴姆勒第一大股东的吉利。1996年吉利集团正式成立,李书福从拆解零件到制造电冰箱,最后动了造车的念头,开始了二十年的高速发展之路。之后两年时间吉利生产的第一辆汽车下线,当时的时代背景是外国车企大规模在华建设合资厂,通用大众本田都看准了我国这块巨大的市场。1997年,自主品脾先锋奇瑞怀着发展民族汽车工业的勃勃雄心,在安徽芜湖成立。 几年时间,奇瑞先后推出风云、旗云、QQ、东方之子和瑞虎等车型并且大卖,在此后长达十年的时间里牢牢把持着自主冠军的王位。鼎盛时期,奇瑞曾经超越丰田、大众和通用,短暂坐上全国乘用车第一的宝座,成为自主品牌的领袖。 但奇瑞的成功并未坚持太久。之后的奇瑞走了太多弯路,犯下了太多错误,比如奇瑞的混乱的品牌体系。一个年产销量几十万台的企业,旗下竟然有几十个品牌,平均下来,每个品牌的销量一年只有一万辆。除了混乱的体系形成内耗,奇瑞因为过于追求低价,在产品质量方面开始落后,最终失去了消费者的心。 在奇瑞陷入困境的2010年,吉利也面临着同样的问题。当时的吉利势单力薄,旗下混乱的产品线也使得吉利陷入了多品牌困境。

2010年之后崛起的新秀是长城,魏建军见到了广大三五线城市SUV的需求。当时的途观、CRV和RAV4定价都在20万元以上。10万元左右的SUV是一个巨大的空白,当时的合资品牌也没有及时的调整轿车战略,忽略了城市SUV的巨大市场。长城2011年推出的哈弗H6成为了一代神车,连续4年多独占自主品牌SUV销量第一的宝座。但之后的几年,长安、广汽等自主实力较强的企业也开始进入低价SUV市场以后,竞争开始加剧。长城一招鲜吃遍天的时代也逐渐成为了过去式。2010年的奇瑞和吉利都败在了品牌太多的内耗。而如今的长城陷入了产品线过于单一的问题。此时吉利汽车放出了狠话:100万辆只是吉利新的起点,200万辆在世界级车企中也谈不上规模,仅大众在中国市场就有400万辆规模,中国车企完全有能力与世界级车企比规模。吉利为什么可以从2016年开始迅猛增长成为自主品牌的老大?到底什么样的车企才是具有核心竞争力的企业?

图片来源:天风证券

图片来源:天风证券

一、研发实力

我国汽车工业长时间内处于 “散乱差”的局面,面临的问题有核心技术空缺、资金不足、人才匮乏、供应链跟不上等诸多问题,在最初的阶段,各汽车制造厂只能流于粗糙地逆向研发,使得自主品牌被冠以“低品质、低档次“之名,不为消费者所认可。但是近年来,随着汽车产业的不断发展,越来越多的自主品牌开始意识到汽车企业的强大离不开自主的、具有竞争力的技术创新能力。与此同时,国家政府也明确提出了汽车产业自主创新方针——“要以自主创新提升产业技术水平”,“努力掌握核心技术和关键技术”。

正向开发是一个从无到有的过程,一部汽车需要的时间大约是不到5年,理想状态下生产一代,研发一代,储备一代,所以需要以前瞻的技术储备来支撑未来的产品开发。唯有搞自主研发,才能持续积累和提升技术实力,形成持续的竞争力。我们作为二级市场投资者很难全面的评价各家车企的研发实力,但也是有迹可循的。

单位:百万

来源:乘联会整理

汽车行业需要巨额且持续的研发投入才能持续的产出具有竞争力的车型。乘联会整理发布的2017年世界汽车集团的研发费用支出为例,2017年大众研发投入131.35亿欧元,约合人民币1040亿元人民币,约占总营业收入的5.69%;本田研发投入约合人民币441.56亿,占总营业额的4.76%;丰田(合并)研发投入约合人民币643亿元人民币,丰田母公司研发投入556.32亿元人民币,分别占总营业额的3.62%和7.55%。

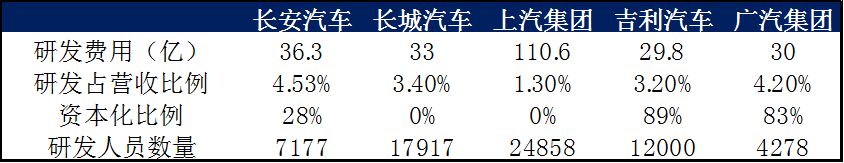

来源:公司年报

而我们国家的汽车企业从研发费用绝对值上看与国外差距还是非常大的。 上汽是投入最大的企业,其中上汽自主荣威的研发费用大约30亿,与其他自主品牌投入相当,并且资本化率为零,会计处理非常良心。吉利汽车报表上研发费用30亿元,但是李书福公开表示整个吉利集团的研发费用一年高达上百亿,集团其实承担了最烧钱的平台化的研发费用,上市公司报表只反映了本地化的研发费用,但是缺点就是吉利和广汽的资本化比例太高,利润表横向比较虚高。

从正向研发的决心来看,长城更多地依赖配置方案多样性而不是平台化的研发,从大火的哈弗H6,到过渡的哈弗H7,以及现在的WEY,都没有一款燃油车型指向了完全正向的平台,哈弗H8整体可以看做一个正向开发的项目,但接连出现延迟交付的状况就印证了我国汽车产业正向开发能力的不足。比亚迪是中国首家掌握涡轮增压技术的自主车企,也是中国首家同时掌握电池、电机和BMS系统的新能源汽车企业,值得敬佩。奇瑞也在引进大批海外人才,在都灵、墨尔本、东京等地设立研究院。

图片来源:网络

吉利集团的做法比较特别:在金融危机之后的黄金收购时期,低价收购了沃尔沃的宝贵资产,除了股权之外吉利获得了瑞典、比利时等地的4个整车厂约57万辆的生产能力、物流能力以及工艺制造设备;1家发动机公司、3家零部件公司、1个拥有40%股权的生产变速箱、悬架和底盘附件的公司;拥有83年历史的数字化汽车设计开发平台,3 800名(现增至6 000余名)高素质科研人才的研发体系和能力;涵盖发动机、整车平台、模具安全技术、电动技术的10963项专利和专用知识产权。也就是吉利的这一次收购,使得公司未来的战略变得更加清晰:吸收沃尔沃的技术,合力正向研发。吉利集团先后建立了杭州、宁波、瑞典哥德堡和英国考文垂4个研发中心,其中1/3的工程师来自沃尔沃,1/3的工程师来自吉利,还有1/3的工程师来自全球招聘。另外,吉利集团还在上海、西班牙巴塞罗那、美国洛杉矶和瑞典哥德堡建立了4个设计中心。吉利每年还会组织大批国内研发人员前往瑞典进行交流学习,目的就是要尽快的吸收这家历史优秀的瑞典品牌的核心技术。吉利控股集团斥资200亿元打造欧洲研发中心CEVT,它能为吉利和沃尔沃带来什么?吉利的计划是通过CEVT研发模块化架构及相关部件,确保世界领先技术水准的前提下在开发、测试、采购、成本控制等方面都能发挥协同效应和规模化优势。模块化策略能够满足沃尔沃汽车的高端产品需求,同时也适合于吉利汽车的要求,助力其竞争全球汽车市场。国内真正做到平台化、模块化研发的企业少之又少。吉利与沃尔沃共同开发使用的CMA模块化架构已经同时运用在了领克和沃尔沃两个品牌中,有助于缩短研发和产品投放周期,提高生产效率的同时可以降低零部件成本,这也是其他自主品牌暂时做不到的完全正向研发的平台化设计。可以说经过数年的发酵和吸收,沃尔沃的核心技术已经成功的反哺吉利,这种合作和资源的共享是全方位的。吉利汽车的副总裁杨学良表示:吉利和沃尔沃共同开发的模块化CMA平台已经走在了世界汽车工业的顶端,可以让吉利在未来10-15年时间都保持技术上的领先优势。

二、合理的品牌和车型规划

在过去几年时间里,中国汽车产业的大氛围就是随行就市,采取投机的方式赚钱。自从长城找到SUV市场的空白以后,各家车企纷纷进入10万SUV的市场掘金,也就有了后来的保时泰,陆风等投机品牌。 但如果只是单纯的跟随市场风向的策略,不积极储备下一代产品线,面临的可能就是目前长城汽车的困境。反观世界级的车企丰田、大众、通用等企业,绝对不是依靠一款爆款车型就能做到今天的成就和体量,我们今天看到的爆款都是几年前的研发成果,需要长时间的研发意识和技术储备。而吉利在车型的规划和研发上是绝对领先的。吉利2017年有6款车月销过万,轿车SUV各占一半左右,实现了真正的均衡发展不偏科,谱系非常全面。

来源:网络

说到品牌力,只有自身的产品力达到一定高度才会有品牌这个概念,要不然就只能在低端车市场进行成本竞争。品牌对于企业最直接的影响就是溢价,我们目前的现况是自主品牌即使做的再好,也无法与海外品牌比利润,品牌就是消费者对于你深层次的认知和认可程度,决定了消费者愿意用什么价格为你的产品买单。去年车市最大的变化就是优秀的自主车企寻求品牌突破的尝试,或者说WEY连同LYNK与合资车企的较量。领克的诞生,是在吉利的主导下诞生的,吉利对于领克的期望非常大,希望未来形成高端沃尔沃,中端领克,低端吉利的三品牌矩阵,希望领克可以贡献集团40%的销量。现在LYNK的营销策略就是绑定沃尔沃,甚至牺牲了部分沃尔沃的利益。这一次LYNK01的发售赶在了同一个平台的沃尔沃XC40之前说明了吉利集团内部对于领克品牌的重视程度。

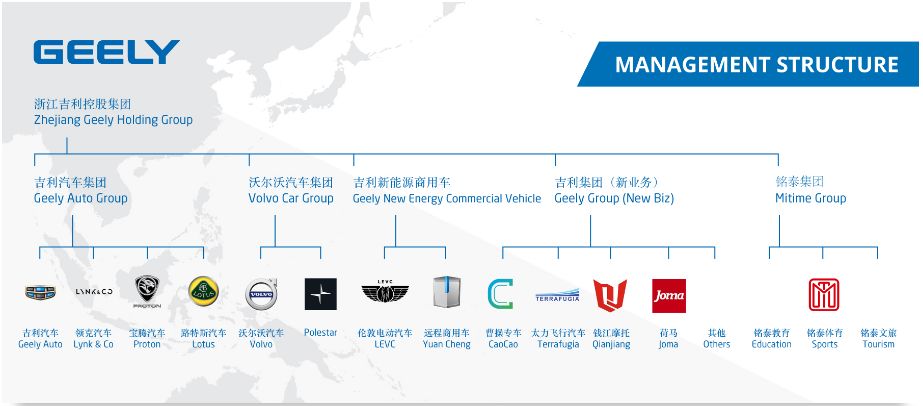

有人诟病吉利能否管理这么多品牌?现在的多品牌战略与几年前年失败的多品牌战略本质上是不同的,当年的多品牌互相之间没有实质性的产品、技术、营销差异化,形成内耗。今天的吉利已经形成了一个全球化汽车巨头的雏形:Volvo面向全球高端市场,LYNK&CO对标全球主流品牌,Geely主要做新兴市场、性价比市场。这三个品牌的价格、客户、产品的差异化是非常清晰的。

来源:领克官网

三、成本与财务指标后视镜

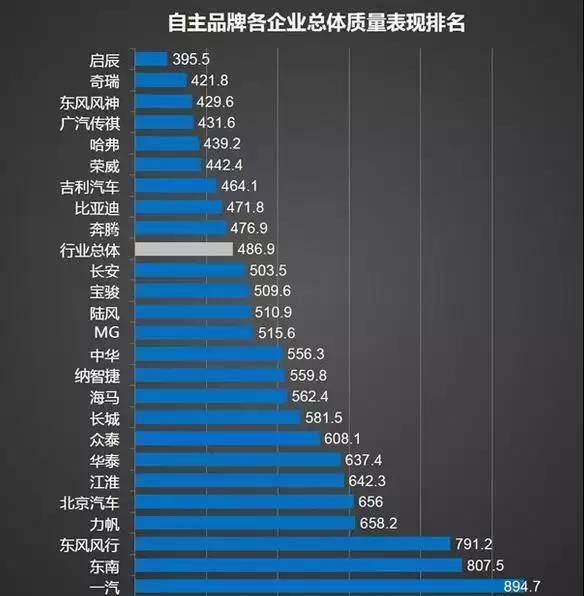

整车生产成本占比约50%,整车的生产成本包括了零部件的购买资本、财务和管理成本、和固定资产以及研发费用的摊销。有人认为我们自主品牌车企的优势就是人力成本便宜,但其实在汽车工业里海外企业人力成本占比也不超过10%,美国的工人很贵但是汽车制造成本很便宜,原因就是成本的大头在能源、质量、材料、设备成本上。中国车企的成本竞争能够造成差异化的地方主要在质量和固定费用摊薄上。由于各家质量控制水平的差异,产品废品次品率直接决定了短期直接成本的,同时质量如果不好还会影响长期品牌力。这一点上长城广汽荣威吉利做的都是比较优秀的,反观一些技术实力孱弱的企业比如众泰、陆风等都低于行业平均水平。

来源:汽车之家统计《中国乘用车市场整车质量表现研究报告》

此外,汽车产业是极度追求规模效应的,增加销量是摊销绝大部分成本的最有效的方法。这也是为什么财务指标只是后视镜的原因,在管理水平差不多的情况下,销量领先的话财务指标自然就领先了。任何一家车企只要销量增速够高保持时间够长,财务报表马上会修复的非常好。长城汽车在哈弗销量如日中天的时候,毛利率高达26% 傲世全球,周转率无人能敌。但如今因为车型周期的陨落导致毛利下降10个百分点且周转恶化。我们看到的财务指标无非是对于车企几年前研发布局的检验而已,绝对不能线性的思考问题把当下的财务指标当做长期趋势。深层次的原因就是我们的汽车工业已经从高速增长切换为中低速增长阶段,无论是汽车行业需求还是产品都存在周期问题,这就是在中国做汽车投资的难点所在。

四、行业变革和企业的战略布局

传统汽车行业在新能源化和智能化的时代背景下已经发生了一些变化,消费与出行逐渐成为两个分离的市场。在出行市场中本质上是2B的生意,运营企业的核心需求是低成本和性价比。消费市场则满足另一种需求:智能化、个性化。大众与滴滴成立合资公司的同时也不断加速电动化的布局。吉利集团除了在消费市场发力以外,也发布了自己的运营平台曹操专车,使用自己的新能源汽车运营,同时探索出行市场的需求。汽车运营企业对于车辆的选择其实比消费者更加苛刻。消费市场中,车企可以通过产品差异化来制造卖点,但是出行市场中对产品差异化要求不高,比拼的就是汽车制造的成本控制能力,只有规模大技术积累深厚的企业才可以制造出最高性价比的车辆,出行用的车辆可能会越来越标准化。从竞争的角度思考,出行市场的分离一定会造成消费市场的竞争更加激烈。特别是现在的一些造车新势力,在大规模成本控制上没有优势的企业,只有选择在消费市场进行突破。在这样的时代背景下,企业的战略选择尤其重要。今年二月,吉利已通过旗下海外资金主体收购戴姆勒股份公司9.69%具有表决权的股份。这使得李书福的吉利集团成为戴姆勒集团的最大单一股东。吉利入股戴姆勒消息披露后,李书福表示“未来世界传统汽车行业只有2~3家企业能活下来。在全球经济一体化的今天,跨文化融合,跨区域合作,跨业态协同,都是企业界必须面对的现实,只要有利于用户体验,只要能够实现合作共赢,什么模式都可以讨论。“除了沃尔沃之外,之前吉利就已经收购了伦敦电动汽车、远程商用车、购宝腾与路特斯,再到收购 Terrafugia飞行汽车公司等新兴企业。吉利已经形成了全球化汽车巨头的初步雏形,实现了整个价值链的全球布局。

来源:吉利集团官网

今天的吉利不再是单纯的自主品牌汽车,而是一家深度融合沃尔沃尖端造车技术的混血企业,人才的交流、研发经验的学习、供应链的共享都让吉利脱胎换骨成为了具有全球竞争力的整车企业。

扫码关注我们